| 珍稀矿物矿床遗迹 |

| 2024-01-09 |

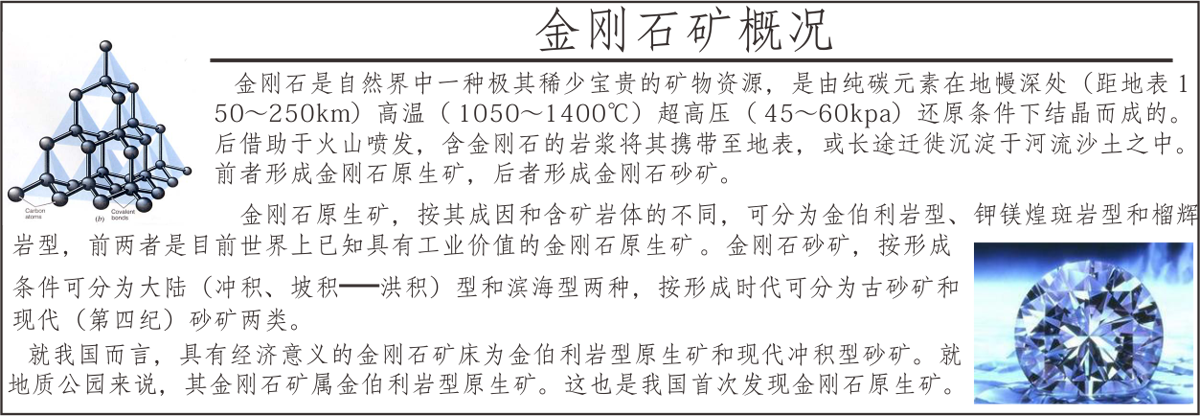

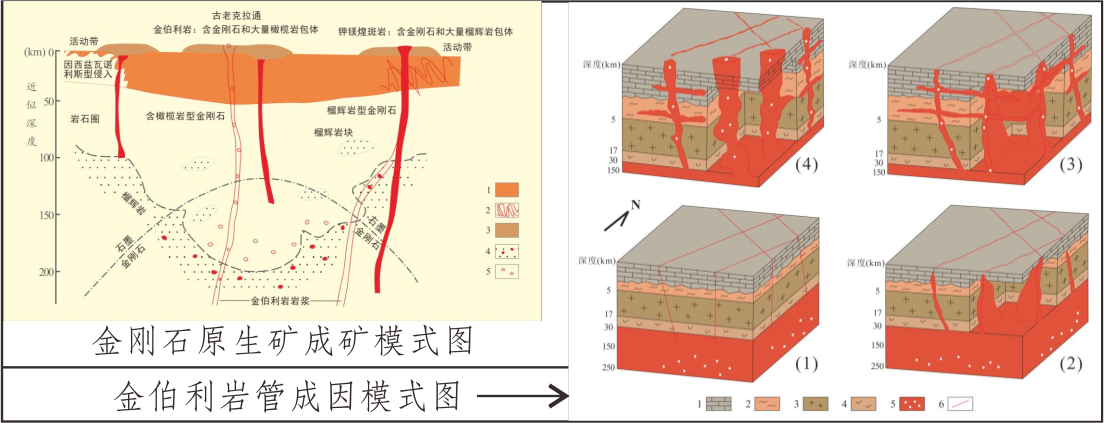

地质背景 金刚石原生矿的形成需要有特定的地质构造背景。首先要有长期稳定的地块,这样才能使金刚石得以不断生长;其次要有能够携带金刚石的幔源岩浆,因为金刚石是全质碳,温度、压力条件的变化会导致其“燃烧”殆尽;再次需要有深大断裂,构成岩浆上升的通道,使金刚石能够从地下深部与岩浆一起到达地表,从而形成金刚石原生矿。 形成机制 在距地表 150~220km 的地幔深处,形成有金刚石晶体,同时发育有稳定的地块和深达地幔的断裂。在岩石圈深处,由于温度高,岩石韧性相对较大,金伯利岩岩浆、流体及它们的捕虏体等沿着裂隙上升,此时形成的金伯利岩以脉状为主。 当到达距离地表 1~3km 深处时,温度、压力的降低使岩石脆性增大,岩石中的节理和裂隙逐渐发育,金伯利岩流体产生的空间也逐渐增大,金伯利岩流体出现“阀门效应”开始气化并在岩石的裂隙或节理交汇处发生隐爆,岩脉中的 膨大体、金伯利岩管根部相的小岩管、岩床等在该深度出现。 随着金伯利岩的继续上升和隐爆的发生,更多的金伯利流体发生气化,气体总量再次增大,新的隐爆也再次发生。新的隐爆作用产生的空间往往比上一次隐爆所产生的空间要大,形成莲藕状的金伯利岩管。接近地表时,金伯利流体完全气化喷出地表,固体和岩浆迅速回落,有着巨大凹坑的金伯利岩管最终形成。

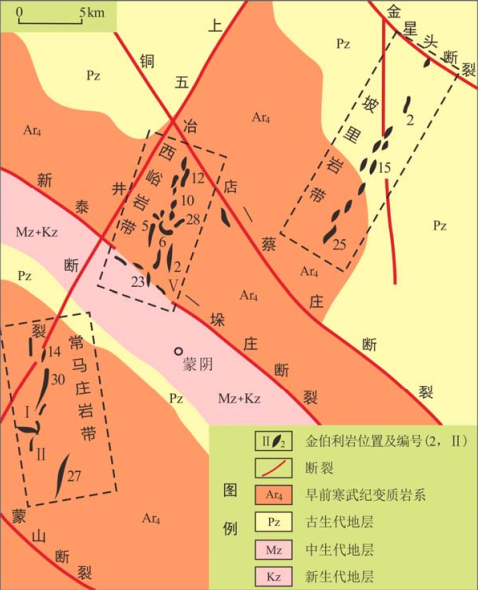

空间分布特征 已发现的蒙阴金刚石原生矿3个金伯利岩带产于华北地台东南缘鲁西隆起区中部。其中常马庄(王家村)岩带位于蒙山凸起(即幔凸区)上,西峪岩带位于新甫 山凸起(即幔凸区与幔凹区的过渡带)上,坡里岩带位于金星头凹陷(即幔凹区一侧)中。3 个金伯利岩带中,北部的坡里岩带中金刚石最贫,南部的常 马庄岩带中金刚石最富,中部的西峪岩带中金刚石含量居两者之中,具有明显的南富北贫的变化趋势。 含矿体形态特征 蒙阴金刚石原生矿的产出形态就是含矿金伯利岩体的产出形态,可分为岩管、岩脉和岩床 3 种。 岩管:从平面上看,呈圆形、椭圆形、透镜状及不规则状;从剖面上看,多呈漏斗状、筒状。一般来说,金伯利岩管向深处变为岩脉。岩管形成于断裂构造交汇处,其中岩石种类较多,由各种金伯利岩类及捕虏体组成,是含金刚石最富、最有工业意义的金伯利岩体。 岩脉:从平面上看,金伯利岩脉窄而长;剖面上呈墙状、扁豆状。一般岩脉越长,向深处延伸越深。岩脉一般沿断裂成群、成带产出,其中岩石类型简单,由块状构造的斑状金伯利岩组成,含深源包体及围岩碎屑少,故与同一岩带的岩管相比,金刚石含量较低。 岩床:一般呈似层状、透镜状和饼状,产于盖层发育区的层间构造中,或沿层间分布。其产状平缓,倾角较小。不含或很少含金刚石。 岩体成分特征 金伯利岩中金刚石的含量,最重要的还决定于金伯利岩的岩石、矿物特征和其物理、化学成分。如:金伯利岩中含镁铝榴石,铬铁矿,透辉石等指示矿物越多,金刚石的品位越富;而金伯利岩中金云母的含量越高,金刚石的品位则越低。 本区的 3 个金伯利岩带中,常马庄岩带除最北端的 埠洼岩脉含金刚石没有达到工业品位之外,其余 9 个岩体含金刚石都已超过工业品位要求。 金刚石原生矿的分布

蒙阴地区金刚石原生矿主要分布于常马、西峪和坡里 3 个金伯利岩带。这 3 个岩带总体走向为55°±;全长约 55km,宽 15km,且由南向北逐渐向东偏转,平面上有向北撒开向南收敛之势。各岩带间的方向 性、等距性及左列式展布规律比较明显。 常马庄岩带位于蒙阴县城西南约 13km 的常马庄至王家村一带,为蒙阴金刚石原生矿之南端。整个岩带延 长方向为 345°,长约 14km,宽 2.5km。由 8 条金伯利岩脉和 2 个金伯利岩管组成。岩带中部的金伯利岩体较集中,向南、北两端变稀疏, 2 个金伯利岩管产出于岩带中段。 西峪岩带位于蒙阴县城以北约 12km 的西峪村附近,为蒙阴金刚石原生矿中部。按金伯利岩脉的展布方向,分为 NNE 向岩带和 NW 向岩带两部分。 NNE 向岩带,位于新泰—垛庄断裂和铜冶店—蔡庄断裂之间,整体呈岩管群分布; NW 向岩带,位于新泰—垛庄断裂的西南侧,由 4 条金伯利岩脉和 1 个金伯利岩床组成。 坡里岩带位于蒙阴县城东北约 30km 的野店—坡里 —金星头一带,为蒙阴金刚石原生矿的北端。总体走向36°±,长约 18km,宽约 0.6km。由 25 条金伯利岩脉组成。岩脉走向与岩带基本一致,岩脉之间多呈平行侧列式断续分布。 |

关于我们 | 网站声明 | 网站地图 | 隐私声明 | 常见问题

无障碍浏览

无障碍浏览